多くのデイサービスでは、利用者の満足度向上や交流を目的にレクリエーションを行います。しかし、レクのアイデアが浮かばずに困っている方や、人手不足でレクができない施設も多いのではないでしょうか。

本記事では、年間300以上のレクリエーションを行うデイサービスの管理者として10年以上勤めてきた筆者が、これまでの経験をもとにデイサービスで盛り上がるレクをご紹介します。

この記事で紹介したレクを週替わりで実施するだけでも、レクのマンネリ化を防げます。ぜひ、ブックマークして何度もご参照ください。

筆者

野田晃司

デイサービス所長/作業療法士国家資格取得後に病院へ勤務し、介護事業を行う企業へ入社。立ち上げたデイサービスが、わずか10ヶ月で登録者数100名超えるほどの人気施設に。施設のInstagramフォロワーが40万人を突破。現在は、マーケティングライターとしてセールスコピーやSEO記事の執筆をしつつ、デイサービス運営について講演会やセミナーで登壇している。

詳しいプロフィールを見る

レクリエーションの目的と得られる効果

デイサービスでレクリエーションを行う目的は、高齢者の運動不足解消や認知機能の維持、交流による社会性の向上などです。また、レクを通して他者との交流を深めることで、生活の質(QOL)向上にもつながります。

自然な交流が生まれる

高齢者は、身体機能や意欲の低下により、他者との関わりを煩わしく感じ、孤立しやすくなる傾向があります。デイサービスのレクリエーションでは、施設の職員や他の利用者の方と交流し、コミュニケーションを楽しめます。

高齢者同士の交流は、認知症予防にも効果的です。厚生省の調査によると「一人暮らしの人や友人とほとんど交流のない人は、夫婦同居や友人と週1回会っている人に比べて、認知症の発症リスクが8倍になる。」という結果も報告されています。

デイサービスでレクリエーションを実施することは、人との交流を促し、認知症予防などの効果を引き出すためにも有効です。

脳や身体機能の維持・向上

身体を動かすレクリエーションは、筋力・柔軟性・バランス感覚を向上させ、日常生活をスムーズに送るための力を身につけられます。また、ゲームやクイズなどの頭を使うレクリエーションでは、注意力や判断力といった認知機能が刺激され、脳の活性化にも効果的です。

デイサービスのレクリエーションでは、楽しみながら交流を深めつつ、身体機能や認知機能の向上も図れるメリットがあります。きつい運動をするのではなく、他の利用者と楽しみながら身体や脳を動かせるため、無理なくリハビリを取り入れる方法としてもおすすめです。

生活の質(QOL)を高める日常の楽しみ

生活の質(QOL)とは、介護業界で使われる言葉で、利用者が「自分らしく充実した生活を送れているか」を示す概念です。QOLは、単なる健康状態だけでなく、高齢者本人が感じる幸福感や満足感、そして日々の生活に対する充実感によって判断されます。

生活の質(QOL)を高めることは、介護における重要な目標のひとつです。特に高齢者レクリエーションは、身体機能の維持だけでなく、仲間との交流や楽しみを通じて心の健康にもつながり、QOLの向上に効果的な取り組みのひとつです。

身体を使ったレク

ここからは、実際にデイサービスで取り入れやすいレクリエーションをご紹介していきます。

体を使ったレクでは、全身運動を通した体力の向上や、上半身の筋力向上なども期待できます。また、勝敗をつけるゲーム形式にすると、参加者に競争心が芽生え、より盛り上がりやすくなります。

風船バレー

風船バレーをデイサービスで実践する場合は、転倒などの事故を防ぐため、椅子に座った状態で行うのが一般的です。転倒などの事故に注意して行いましょう。風船バレーの実施方法は以下のとおりです。

| レク名 |

| 風船バレー |

| リハビリ効果 |

| ・肩関節周囲の可動域拡大、筋力強化 ・注意力向上 |

| ルール |

| 1、円の形に椅子を並べて、利用者で円を描くように座る 2、真ん中にスタッフが1人入り、風船を利用者へ渡す 3、利用者が風船を上に打ち上げてスタート 4、地面に落ちるまで何回打ち上げられるか数える |

| 注意点 |

| ・風船に触ろうとして椅子ごと後に倒れることもあります。なるべく倒れにくい椅子を用意して、後方にもサポートスタッフを配置しましょう。 ・肩や首に痛みのある方は、無理に手をあげると症状が悪化するおそれもあります。無理をして参加することがないように配慮しましょう。 |

棒体操

棒体操は、転倒などの事故を防ぐため、椅子に座った状態で行うのが一般的です。使用する棒は1本あれば十分で、専用の機器がなくても新聞紙を丸めて代用したり、タオルを使ったりすることもできます。

| レク名 |

| 棒体操 |

| リハビリ効果 |

| ・体幹、肩、肘、手首などの可動域拡大 ・棒の負荷による筋力強化 ・姿勢の改善 |

| ルール |

| 1、利用者から見える位置にスタッフが1人を配置 2、スタッフが動作の説明をする 3、声掛けを行ないながら、いろいろな方向へと棒を使って、体を動かす |

| 注意点 |

| ・痛い動きやつらい動きは避けて、自分でできる範囲を行う。 ・勢いをつけると、ストレスが加わり、痛みを引き起こすことが考えられるため、反動をつけず、ゆっくりと大きく動かすようにしましょう。 |

うちわリレー

うちわリレーは、椅子に座ったまま行います。うちわでお手玉を渡していく競技で、リレーする対象でレベルの調節ができます。最後まで早く受け渡したチームの勝ちです。慣れてきたら、洗濯ばさみなど、小さなもので難易度を調整していくのも良いでしょう。

| レク名 |

| うちわリレー |

| リハビリ効果 |

| ・肘、手首などの可動域拡大 ・上肢の協調性機能向上 ・集中力や判断力向上 ・コミュニケーション向上 |

| ルール |

| 1、2チームに分かれ、椅子に横一列に座る 2、スタートの人が、うちわの上にボールをのせて、うちわだけで隣の人にわたす 3、どんどん隣へボールを送り、最後の人まで運ぶ※途中でボールが落ちた場合は、そこから再開する |

| 注意点 |

| ・早くリレーをしようとして、椅子ごと倒れることもあります。 ・倒れにくい椅子を用意して、後方にもサポートスタッフを配置しましょう。 ・体幹の回旋動作は、腰を痛めることがあるので注意しましょう。 |

座ってできるレク

座ってできるレクは、立ち上がれない利用者でも適度に体を動かすことができるため、体幹や上肢の筋力向上や関節可動域拡大にも役立ちます。また、立って動けない利用者も参加しやすいので、多くの場面で取り入れやすいのも特徴です。座位での活動は転倒リスクも少なく、比較的安全に行えるでしょう。

ジェスチャーゲーム

ジェスチャーゲームは、言葉を使わずに体の動きだけでお題を表現し、他の参加者がそれを当てるゲームです。非言語コミュニケーションを高め、想像力や観察力を向上させます。

| レク名 |

| ジェスチャーゲーム |

| リハビリ効果 |

| ・四肢、体幹などの可動域拡大 ・バランス機能向上 ・認知機能改善 ・コミュニケーション向上 |

| ルール |

| 1、ジェスチャーする方とスタッフが他の利用者から見える位置に準備する 2、お題に沿って、声を出さずにジェスチャーでみんなに伝える 3、答えが分かった方は、手を挙げて答える 4、答えがわかるまで繰り返すか、どうしてもわからない場合はパスをする |

| 注意点 |

| ・座位で行いますが、転倒のリスクがあります。横もしくは後方にサポートスタッフを配置しましょう。 ・まずは簡単で、連想しやすいお題から始めましょう。 |

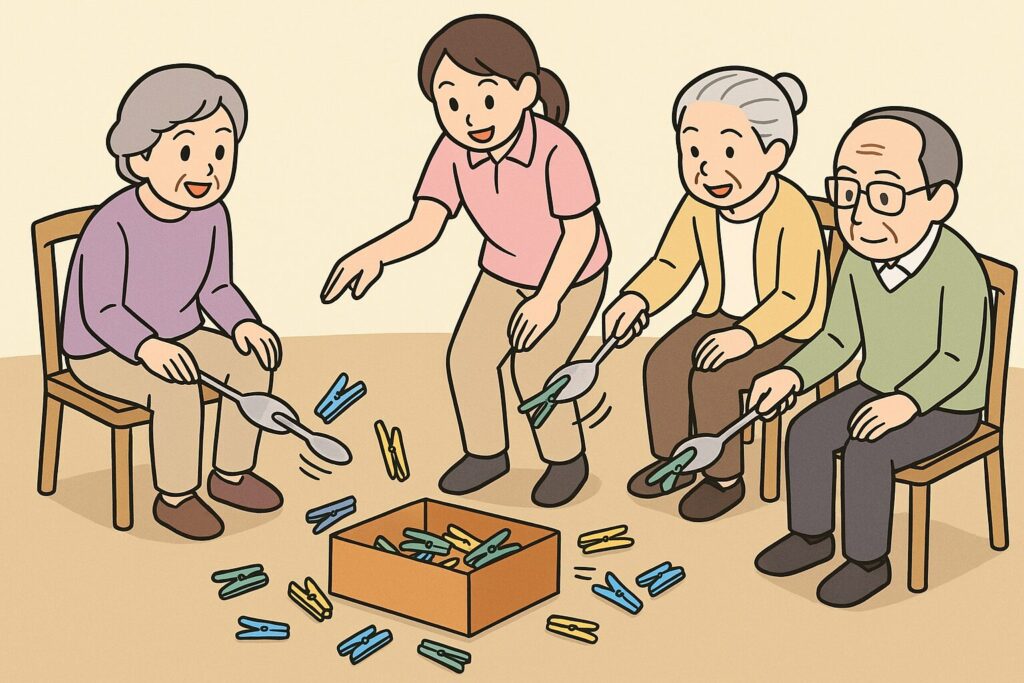

洗濯バサミ集め

洗濯バサミ集めは、手先や腕の運動を楽しみながら行うレクリエーションです。道具を使うことで難易度が上がり、集中力や視覚と運動の協調性を養えます。

| レク名 |

| 洗濯バサミ集め |

| リハビリ効果 |

| ・肘、手首などの可動域拡大 ・上肢の協調性機能向上 ・集中力向上 |

| ルール |

| 1、数名でチームになり、ひとり2本ずつスプーンを持つ 2、持っているスプーンをうまく使って、散らばっている洗濯バサミを箱に入れていく 3、先に全て入れ終えたら終了 ※スプーンが難しいときは、うちわで代用する |

| 注意点 |

| ・身体状況に応じてスプーンかうちわを選択しましょう。 ・隣の人と取り合いにならないようにある程度間隔をあけましょう。 |

色当てじゃんけん

色当てじゃんけんは、判断力や集中力を楽しく鍛えられるレクリエーションです。ほぼ道具が必要なく、座ったままでも参加できるため、安全に実施しやすいのが特徴です。混乱を防ぐためにも、ルールをゆっくり丁寧に説明しながら行います。

| レク名 |

| 色当てじゃんけん |

| リハビリ効果 |

| ・肘、手首、手指などの可動域拡大 ・集中力や判断力向上 |

| ルール |

| 1、スタッフが利用者から見える位置に準備する 2、赤・青・黄などの色カードをスタッフが提示する 3、それぞれの色にジャンケンの手をあらかじめ割り当てる 4、スタッフが色を見せたら、利用者は素早く対応するジャンケンの手を出す 5、慣れてきたらスピードアップや色の組み合わせを増やすなどして、難易度を調整する |

| 注意点 |

| ・色の識別がしやすいように、色の濃い大きなものを使用しましょう。 |

手先を使ったレク

手先を使ったレクは、指先の細かい動きを取り入れることで、巧緻性の向上や脳の活性化が期待できるレクリエーションです。楽しみながら指先を使うことで、日常生活動作の向上にもつながります。集中力を必要とする作業が多く、達成感を得やすい為、意欲や自信の向上にも効果的です。

折り紙

折り紙は、大人の趣味としても人気です。手先の運動と認知症予防を兼ねたレクリエーションで、3月はひな人形、6月はあじさい、12月はクリスマスツリーなど、季節のイベントに合わせた作品作りを楽しめます。

| レク名 |

| 折り紙 |

| リハビリ効果 |

| ・手指の巧緻性向上 ・認知症予防 |

| ルール |

| 1、利用者に折り紙を配布する 2、スタッフが簡単な作品を見本として見せる 3、一緒に手順を確認しながら、ゆっくり折っていく 4、完成した作品を展示するコーナーを作ると達成感がアップする |

| 注意点 |

| ・手先が動かしづらい方には大きめの折り紙や、折り目のついた補助用紙を準備しましょう。 ・無理に細かい作品を作らず、楽しむことを優先しましょう。 ・目が疲れやすい方は休憩を挟みながら進めましょう。 |

塗り絵

塗り絵は、手先を動かすことで認知症予防にもつながるとされ、人気の高いレクリエーションです。自由な発想で色を塗る創作活動なので、モチベーションを保ちやすく、達成感も得られます。

| レク名 |

| 塗り絵 |

| リハビリ効果 |

| ・手指の巧緻性向上 ・集中力や持続力向上 ・色彩感覚の刺激、脳の活性化 ・気持ちを落ち着け、リラックス効果が得られる |

| ルール |

| 1、季節の絵や動物、花などの下絵を配布(難易度に応じて選ぶ) 2、色鉛筆やクレヨンを使って自由に色を塗る 3、完成後はみんなで見せ合ったり、壁に掲示して楽しむ 4、テーマを設けて「春の花」「夏の風景」などをみんなで塗っても楽しめる |

| 注意点 |

| ・色が見えづらい方には、太めの線や大きな絵を使用しましょう。 ・手が疲れやすい方には休憩を入れながら無理なく進めましょう。 ・周囲と比べず、個人のペースや表現を尊重しましょう。 ・筆圧が弱い方にはやわらかいクレヨンや太めの色鉛筆を用意しましょう。 |

紙コップタワーづくり

紙コップタワー作りは、制限時間内に紙コップをどれだけ高く積み上げられるかを競うゲームです。手先を使ううえに集中力も必要ですが、ルールが簡単で、紙コップさえあればすぐに始められるため、手軽に楽しめるのも特徴です。

| レク名 |

| 紙コップタワー作り |

| リハビリ効果 |

| ・肩、肘、手首などの可動域拡大 ・上肢の協調性機能向上 ・集中力、判断力、空間認知機能向上 |

| ルール |

| 1、テーブルの前に椅子を準備して利用者が座る 2、利用者に紙コップを配布する 3、制限時間を設けて、時間内での高さを比べる |

| 注意点 |

| ・紙コップタワーを積み上げているとき、無理に手を伸ばしてバランスを崩すことや、紙コップタワーが高くなると、立位で作業する方も出てくるため、利用者の後方にサポートスタッフを配置しましょう。 |

脳を使うレク

脳を使うレクリエーションは、記憶力や判断力、集中力などの認知機能の向上に効果的です。ゲームやクイズを通じて、楽しみながら脳を活性化できます。特にグループで行う活動は、自然と会話や交流が生まれ、コミュニケーションの活性化にもつながります。

間違い探しゲーム

間違い探しゲームは、似通った2つのイラストを用意し、どの部分が間違っているかを探すゲームです。観察力や集中力を必要とし、早く正解するために脳をフル活用するので、適度な刺激を与えられます。また、似通っているイラストを10種類ほど用意し、1つだけ形などが間違っているものを当てる形式もあります。

| レク名 |

| 間違い探しゲーム |

| リハビリ効果 |

| ・注意力、集中力向上 ・視覚認知機能向上 ・記憶力、比較する力の刺激 |

| ルール |

| 1、元絵と間違いのある絵を配布またはホワイトボードに掲示 2、利用者に2枚の絵から間違いを探してもらう 3、見つけたらスタッフや他利用者に伝えて確認する |

| 注意点 |

| ・視力低下がある方には、大きめの絵や色のコントラストがはっきりしたものを使用しましょう。 ・目が疲れやすい方には、長時間にならないように調整しましょう。 ・どうしても分からないときは、スタッフがヒントを出しましょう。 |

都道府県クイズ

都道府県クイズは、日本全国47都道府県にまつわるクイズを通じて、利用者の記憶力や思考力を楽しく刺激できるレクリエーションです。地名や名産品、観光地、方言など、身近で懐かしい話題を取り入れることで、自然と会話が生まれます。利用者同士の交流を深めるきっかけにもなり、コミュニケーションの活性化にもつながります。

| レク名 |

| 都道府県クイズ |

| リハビリ効果 |

| ・記憶力向上 ・言語機能向上 ・集中力、注意力向上 ・コミュニケーション向上 |

| ルール |

| 1、利用者から見える位置にスタッフ1人を配置 2、スタッフが1つの都道府県についてヒントを出す 3、利用者が答えていく※応用問題で県庁所在地や名物を聞いてもよい |

| 注意点 |

| ・難易度を調整して、身近な都道府県から始めたり、ヒントを多めに出しましょう。 ・答えが分からない時は、利用者同士で話し合って考えてもらいましょう。 |

しりとり連想ゲーム

しりとり連想ゲームは、通常のしりとりに「その言葉から連想するもの」を加えたレクリエーションです。発想力や言語能力、集中力を楽しく鍛えることができるため、高齢者レクに適しています。

| レク名 |

| しりとり連想ゲーム |

| リハビリ効果 |

| ・言語機能向上 ・記憶力向上 ・発想力向上 ・集中力向上 ・コミュニケーション向上 |

| ルール |

| 1、円の形に椅子を並べて、利用者で円を描くように座る 2、最初の人が「りんご」など、言葉を1つ言う 3、次の人は、その言葉の最後の文字から始まる言葉を言う 4、もしくは、「前の言葉に関連するもの」をいう※例:「りんご」→「ごはん」→「おにぎり」など 5、思いつかない場合は「パス」もOK 6、時間制限をつけてもよい |

| 注意点 |

| ・発語が難しい方には、無理に答えさせず、サポートスタッフが一緒に考える。 ・聞き取りにくい発音は、周囲で補えるような雰囲気づくりをする。 ・難しい単語が出てきた場合、簡単な説明を加え、利用者が理解できるように配慮する。 |

口腔機能を高めるレク

口腔機能を高めるレクリエーションは、「噛む」「飲み込む」「話す」といった口の筋肉や動きの維持・向上を目的とした活動です。口や舌、頬の運動や発声を取り入れた体操や遊びを通じて、誤嚥予防や食事の楽しみの維持、発音の明瞭化が期待できます。また、笑いや会話が自然に生まれることで、表情筋の活性化やコミュニケーション力の向上にもつながります。

パタカラ体操

パタカラ体操は、「パ・タ・カ・ラ」と声に出しながら口を動かすことで、口の周りの筋肉を鍛える体操です。誤嚥予防や発声の明瞭化、食事や飲み込みの機能改善などに効果が期待できます。道具も必要なく、誰でも簡単にできるため、食事前のレクリエーションとして取り入れるのに最適です。

| レク名 |

| パタカラ体操 |

| リハビリ効果 |

| ・口腔周囲の筋力強化 ・嚥下機能向上 ・構音機能向上 |

| ルール |

| 1、利用者から見える位置にスタッフ1人を配置 2、「パ」「タ」「カ」「ラ」を単発で発音し、マネしてもらう 3、「パパパパ…」「タタタタ…」と連続で発音し、マネしてもらう 4、歌の歌詞やリズムに合わせて「パ・タ・カ・ラ」と声を出す |

| 注意点 |

| ・口が乾いている方は、事前に水分補給をしましょう。 ・無理に大きな声は出さず、口や舌の動きを意識しましょう。 ・嚥下鍾愛のある方は、スタッフが付き添って安全確認を行ないましょう。 |

歌唱レク(童謡・唱歌など)

歌唱レクは、懐かしい歌や季節の歌、童話などをみんなで一緒に歌うレクリエーションです。利用者の年代や好みに合わせた曲を選ぶことで、自然と笑顔や会話が生まれ、楽しい雰囲気が広がります。

また、歌うことは口や喉の運動にもなり、発声の明瞭化や気分転換にもつながるため、心身ともに良い刺激になります。難しい準備もいらず、誰もが参加しやすい活動です。

| レク名 |

| 歌唱レク |

| リハビリ効果 |

| ・口腔周囲の筋力強化・呼吸機能の向上 ・認知機能の向上・気分転換 |

| ルール |

| 1、季節やテーマに合わせて数曲を選ぶ 2、歌詞カードやホワイトボードに歌詞を提示し、みんなで一緒に歌う 3、知らない曲がある場合は、最初にスタッフが見本で歌う 4、曲の合間に思い出話や豆知識を挟むと、会話も広がる |

| 注意点 |

| ・高音や早口の曲は避けて、歌いやすい曲を選びましょう。 ・声が出にくい方は無理せずに、口パクでもかまいません。 ・歌詞が見えにくい方には、大きな文字や拡大表示の工夫をしましょう。 ・聴覚の弱い方にも配慮しましょう。 |

ストロー吹き矢ゲーム

ストロー吹き矢ゲームは、紙ストローなどで作った吹き矢を使って、的をめがけて吹いて飛ばすゲームです。座ったままで参加でき、高齢者のレクリエーションとして人気があります。的の点数を競いながら、楽しんで口腔機能や集中力を鍛えることができるのも魅力です。

| レク名 |

| ストロー吹き矢ゲーム |

| リハビリ効果 |

| ・口腔機能向上 ・呼吸筋強化 ・目と手の協調運動 |

| ルール |

| 1、椅子に座って半円形に利用者を配置 2、利用者から2〜3メートル程度離れた場所にホワイトボードやパーテーション、段ボールなどに的を貼る。 3、1人ずつ順番に、吹き矢を3本ずつ吹いて的を狙う 4、的に当たった位置の点数を合計し、合計点で順位をつける |

| 注意点 |

| ・吹く力が弱い方にも配慮し、無理をさせないようにしましょう。 ・誤って他人に向けないように説明と見守りを徹底しましょう。 ・使いまわしは避けましょう。 ・転倒防止のため安定した椅子を準備し、サポートスタッフを配置しましょう。 |

道具無しでできるレク

道具なしでできるレクリエーションは、簡単な体操やしりとり、回想法など、身体機能や認知機能を無理なく刺激する活動です。道具がいらないことで、安全性が高く、スペースの限られた場所や大人数でも実施しやすいのが特徴です。

利用者同士の会話も自然と生まれ、笑顔が広がるきっかけになります。日常の中に取り入れやすく、継続しやすい点からも、健康維持やコミュニケーション向上に役立ちます。

グーパー運動

グーパー運動は、「グー(握る)」「パー(開く)」の手の動きを繰り返すシンプルな運動です。手指や腕の運動だけでなく、リズムにあわせたり、左右で違う動きをすることで、脳の活性化や協調運動にも効果的です。また、椅子に座ったままできるので、体力に自信がない方も無理なく取り組めます。

| レク名 |

| グーパー運動 |

| リハビリ効果 |

| ・手指の可動域改善 ・脳の活性化 ・集中力や反応力向上 |

| ルール |

| 1、利用者から見える位置にスタッフ1人を配置 2、「せーの、グー、パー」とスタッフが声掛けして一緒に動作する 3、両手で「グー、パー」を繰り返し、慣れてきたらスピードをかえてみる ※応用:右手グー、左手パー→入れ替え→スピードアップ ※歌や音楽に合わせて行うこともできる |

| 注意点 |

| ・肩や手首に痛みがある方には、無理させないように、範囲を調整しましょう。 ・スピードはゆっくりから始め、様子を見て調整しましょう。 ・手が動かしづらい方にはスタッフがサポートしましょう。 ・疲れた様子が見られたら、すぐに休憩を挟みましょう。 |

テーマ付きしりとり

テーマ付きしりとりは、「しりとり」に特定のテーマを加えて行う言葉遊びです。例えば「果物」や「動物」などのテーマを決めて、そのテーマに合った言葉だけを使います。ただのしりとりよりも、記憶力や連想力、言葉の選択力が必要になるため、脳への刺激が強く、楽しみながら取り組めます。

| レク名 |

| テーマ付きしりとり |

| リハビリ効果 |

| ・言語機能の改善 ・記憶力、連想力向上 ・注意力、集中力向上 ・コミュニケーション向上 |

| ルール |

| 1、「果物」「色の名前」「乗り物」などテーマを決める 2、スタッフが最初の単語を言ってスタート 3、順番に1人ずつテーマに沿った単語でしりとりを続ける 4、「ん」で終わる言葉を言ったら終了またはもう一度チャレンジ ※詰まった人はスタッフがヒントを出してフォローする |

| 注意点 |

| ・難しくないテーマを選びましょう。 ・思いつかない利用者には優しくヒントを出すなど無理のない参加を促しましょう。 ・発語が難しい方にはスタッフが代弁もしくは書いて見せるなどの工夫をしましょう。 |

回想法トーク

回想法トークは、過去の思い出を語ってもらうレクリエーションです。写真や昔の道具、音楽、新聞、映像などをきっかけに話してもらうことで、記憶を刺激し、感情や自尊心の安定にもつながります。参加者同士の共感やつながりも生まれやすく、心が温まるコミュニケーションの時間となります。

| レク名 |

| 回想法トーク |

| リハビリ効果 |

| ・認知症の進行予防 ・言語機能向上 ・精神的な安定 ・自己の尊厳を取り戻す ・コミュニケーション向上 |

| ルール |

| 1、テーマを決める 2、スタッフがきっかけになる道具や写真を見せる 3、順番に利用者に話をしてもらう 4、話が広がるよう、スタッフが質問したり共感したりする 5、最後に「今日のテーマを振り返ってどうだったか」など感想を共有して終了 |

| 注意点 |

| ・ネガティブな思い出を刺激しないテーマ選びをしましょう。 ・話すのが苦手な方には、無理に発言を促さず聞き役だけにしましょう。 ・他人の話を否定しない、笑わない、比較しないように全体でルールを共有しましょう。 |

認知症の方も参加しやすいレク

認知症の方も安心して参加できるレクリエーションは、わかりやすく、失敗のない内容や進行を工夫した活動です。歌や体操、簡単な手作業などで残された能力を活かし、感情の安定や社会的交流を促します。

繰り返しの動作や馴染みのある内容を取り入れることで、「できた」「覚えていた」といった成功体験が得られやすく、自信や笑顔にもつながります。スタッフや他の利用者とのやりとりも、孤立感の軽減や心のつながりを育む大切な要素です。

音楽に合わせた手拍子リズム

音楽に合わせた手拍子リズムは、音楽に合わせて手拍子するレクリエーションです。童謡や昭和歌謡など馴染みのある曲を使用し、リズムに合わせて手を叩いたり、簡単な振り付けをつけたりして楽しみます。

音楽の力で気分が高まりやすく、自然に身体を動かすことができ、認知面・身体面ともに刺激が与えられます。認知症の方や身体機能に不安のある方でも参加しやすいのも特徴です。

| レク名 |

| 音楽に合わせた手拍子リズム |

| リハビリ効果 |

| ・リズム感や集中力向上 ・肘や手首の可動域改善 ・聴覚、視覚からの情報処理 ・気分転換・社会性向上 |

| ルール |

| 1、馴染みのある音楽(季節の歌・童謡など)を流す 2、スタッフがリズムに合わせて手拍子のお手本を見せる 3、利用者もスタッフに合わせて一緒に手拍子を行う 4、慣れてきたら少し複雑なパターン ※例:手拍子+膝たたき、左右交互なども導入 5、最後はゆったりした曲でクールダウンする |

| 注意点 |

| ・無理な動作にならないよう、座ったままでもできる範囲で行いましょう。 ・曲のテンポが速すぎないように選曲に配慮しましょう。 ・難しいリズムや振り付けを無理にしないようにしましょう。 ・手や腕に痛みがある方には、手拍子の代わりに口でカウントする ・足踏みするなど代替方法を提案しましょう。 |

ボール回しゲーム

ボール回しゲームは、円になって座った参加者がボールを隣の人に順番に渡していくレクリエーションです。音楽のリズムに合わせてボールを回したり、「反対回し」や「名前を呼んでから渡す」といったルールを加えることで、楽しさがアップします。

このゲームは、集中力・判断力・コミュニケーション力を楽しく刺激できるのが特徴です。シンプルながら、場が盛り上がる人気のレクリエーションです。

| レク名 |

| ボール回しゲーム |

| リハビリ効果 |

| ・肩、肘、手首の可動域改善 ・上肢の筋力向上 ・注意力・判断力向上 ・社会的交流の向上 ・認知機能を刺激 |

| ルール |

| 1、利用者が円形に椅子に座る 2、スタッフが中心または外から説明・サポートする 3、軽いボールを用意し、右回りや左回りで隣の人にボールを手渡す 4、慣れてきたら「音楽が止まったら回すのをやめる」「反対回し」「2個同時」などルールを追加 |

| 注意点 |

| ・ボールを無理に追いかけないよう事前に説明する ・椅子から落ちないよう、椅子は安定したものを使用し、背後にスタッフを配置する ・肩や腕に痛みがある方には無理をさせず、ボールを渡す係や声かけ係など他の役割を用意 ・混乱を避けるため、ルールは一度に多くを加えず、少しずつ変化をつける |

写真カードで「これは何?」クイズ

写真カードで「これは何?」クイズは、写真やイラストのカードを使って、参加者にその名称や特徴を答えてもらう簡単なクイズ形式のレクリエーションです。認知機能の維持・向上を目的とし、主に高齢者のリハビリや介護施設で行われます。

| レク名 |

| 写真カード「これは何?」クイズ |

| リハビリ効果 |

| ・認知機能の活性化 ・集中力の向上 ・注意力の向上 |

| ルール |

| 1、利用者から見える位置にスタッフ1人を配置 2、写真カードを1枚みせる 3、答えが出るまで待つが出ない時は、ヒントを出す 4、正解発表 5、次のカードに進む |

| 注意点 |

| ・利用者の認知レベルに合わせ、写真を選びましょう。 ・不正解でも否定せずに、ヒントを出して導くようにしましょう。 ・写真は大きめで、はっきりとした画像を使いましょう。 |

レクリエーションを行う際の注意点

レクリエーションには、何人もの利用者が参加します。参加者が順にプレイするものもあれば、一斉にプレイするものもあります。そのため、体調変化のチェックやけがや事故を防止するためのサポートなど、利用者への配慮が重要です。

①無理強いをしない

利用者がレクリエーションをしたくないようであれば、その気持ちを尊重し、無理強いしないようにしましょう。心が動かなければ、体も動きません。無理に参加していただいたとしても、レクリエーションの効果を発揮できないでしょう。

また、最初は拒否していた方も、周りの人達が楽しそうにしているのを見て、自然と参加する可能性もあります。レクリエーションの見える範囲に座っていただき、しばらく待ってみるのもひとつの方法です。

②安全に配慮する

レクリエーションでは、道具を使うものや運動を伴うものがあり、安全性の確認が大切です。利用者がケガや転倒をしないよう職員同士が連携し、体調に不安がある方には無理のない参加を促す工夫も必要です。

特に認知症の方には道具を口に入れてしまい誤嚥や窒息のリスクがあるため、スタッフの見守りが欠かせません。できれば複数人のスタッフでレクリエーションをするのがおすすめです。

1人でレクリエーションを進行しつつ、利用者の安全面を配慮するのは至難の業です。人員不足で難しい場合もあるかもしれませんが、できる限り2名以上でレクを担当するようにしましょう。

③自尊心を傷つけない関わり

デイサービスでのレクリエーションでは、利用者の自尊心を大切にすることが重要です。仮に失敗してしまったとしても、失敗を笑わず、温かく見守る姿勢を心がけましょう。

心理的安全性が確保されていなければ、利用者は挑戦することを辞めてしまいます。間違いやつまずきがあっても責めず、挑戦したこと自体を認めて褒めることで、安心感と自信がつき、積極的にレクリエーションに参加していただけるようになります。

また、一人ひとりのペースや能力を尊重し、無理のない範囲で参加を促すことが大切です。ポジティブな言葉かけを積極的に行い、利用者が楽しく自分らしく活動できる環境づくりを目指しましょう。

人手が足りない施設のためのレク準備・進行の工夫

デイサービスでは、人手不足が慢性的な課題となっており、レクリエーションの準備や進行にも工夫が求められます。限られたスタッフで効率よく、かつ利用者に楽しんでいただけるレクリエーションを実施するためには、準備の簡略化や進行の工夫が欠かせません。

ここでは、負担を軽減しながらレクリエーションの質を保つポイントをご紹介します。

できるだけレクの道具を使い回す

レクリエーションに使う道具は、できるだけ保管しておきましょう。道具を保管し、何度も利用することで準備時間や管理の手間を減らせます。

たとえば、ボールやカードなど汎用性の高い道具を中心に用意し、それらを複数のゲームや活動で活用することが効果的です。また、ダンボールなどで自作したレクの道具も、別の用途で使用できる場合があります。

さらに、新しい道具を頻繁に買い足す必要がなくなるため、コスト面でもメリットがあります。

レクの種類は増やさずルーティンを決める

多種多様なレクリエーションがあると良いように思いますが、その分企画を考えるスタッフの負担が大きくなります。さらに準備や説明が複雑になり、スタッフの負担がさらに大きくなってしまうこともあるでしょう。

人手不足に悩むデイサービスでは、レクの種類を数種類に絞り、曜日ごとや時間帯ごとに決まったルーティンを設けるのもおすすめです。そうすることで、スタッフの熟練度も上がっていき、よりスムーズに負担なくレクリエーションを進行できるようになります。

あまりにも同じレクばかりをするのも問題ですが、たとえば「5つのレクを各曜日ごとに実施し、翌月には入れ替える」といった方法を取るだけでも、マンネリ化を防げるでしょう。また、ルールが定まることで現場に「いつもの安定感」が生まれ、利用者が参加しやすくなるメリットもあります。

レク担当は持ち回りで行う

レクリエーション担当者を固定せず、スタッフ間で持ち回りにすることで、特定のスタッフにかかる負担を軽減できます。レクリエーションは、スタッフによって得意・不得意が分かれる分野です。

しかし、特定のスタッフだけがレクリエーションを担当し続けると、スタッフ間で不平等感が生まれたり、属人的な施設運営になってしまったりという問題も発生します。そのスタッフが辞めてしまうとレクリエーションを行えなくなる、などの事態になると一気に利用者の満足度が下がってしまいます。

レクリエーションは持ち回り制にして、全スタッフができるような状態にしておくのが理想的です。レクリエーションが苦手なスタッフには、企画やルールなどをマニュアル化して渡すと、比較的安心してレクに取り組んでいただけます。

また、スタッフ全員がレクの運営に関わることで、チームワークが深まり、職場に一体感が生まれやすくなるのも大きなメリットです。

レクを施設の魅力に変える工夫

介護施設で行うレクリエーションは、利用者の楽しみだけでなく、施設の魅力を地域や外部に伝える絶好のチャンスです。地域の方やご家族に向けて積極的に情報発信を行うことで、施設への信頼感や親しみやすさにもつながります。

ここでは、レクリエーションを通じて施設の魅力を発信する具体的な工夫をご紹介します。

インスタ投稿で地域との接点をつくる

近年、InstagramなどのSNSを活用して、施設の日常やレクリエーションの様子を発信する施設が増えています。レクリエーション中の利用者の笑顔や季節のイベント風景などをシェアすることで、施設の温かい雰囲気が伝わり、地域住民やご家族の関心を引きつけやすくなります。

さらに、コメント欄を通じて地域の方と気軽にコミュニケーションが取れるため、双方向のつながりが生まれます。SNSは地域との関係づくりにとても効果的な手段のひとつです。

デイサービスのSNS活用には、地域でのブランディングや発信方法の工夫が重要です。Instagram運用やPRについてお困りの方は、以下のページからご相談も受け付けています。

飾り棚や掲示板を情報発信に活用

施設内の飾り棚や壁面に季節の飾りや利用者が作った作品を展示することで、日々のレクリエーションの成果を視覚的にアピールできます。見学に来たケアマネジャーやご家族が見れる状態にしておくことで、訪問者に対しても施設の取り組みを理解してもらいやすくなります。

また、展示物は、利用者への賞賛や承認にもつながるため、利用者のやる気や達成感を高める効果があります。デイサービスのPRをしつつも、利用者のQOLを高める、一石二鳥の取り組みといえるでしょう。

まとめ|レクを充実させて魅力的なデイサービスにしよう

レクリエーションは、デイサービス利用者の満足度を高めるのに効果的です。しかし、継続的にレクを行うためには、できるだけスタッフに負担がかからない方法で行うことが大切です。

うまくレクリエーションを取り入れられている施設は、利用者の満足度が向上し、施設の実績も向上します。本記事のネタを参考にレクリエーションを実践し、施設の魅力をさらに高めましょう。